「夫の海外赴任が決まったけど、何から手を付ければいいの?」「駐在妻って、現地で何をしているの?」

そんな不安や疑問を感じていませんか?

私自身も初めての駐在では、準備不足で大失敗したことがたくさんありました。

また、

パートナーは仕事で忙しく、ほとんどの準備は自分にかかってくる…。

そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「やることが多すぎてパニック!」「現地で孤立しないか心配」

この記事では、そんな方に向けて、これから 海外赴任に帯同する妻が絶対にやるべき準備・現地での過ごし方 を、リアルな体験談を交えて詳しく解説します。

準備さえしっかりしておけば、現地で「やることがない」「引きこもりになってしまう」という不安もグッと減ります。

大切なのは、出国前の7割の準備と、現地での3割の工夫。

ぜひ最後まで読んで、後悔しない駐在生活のスタートを切ってください。

【結論】海外赴任で妻がやることは「準備7割・現地で3割」

海外赴任の帯同で大事なのは、 出国前の準備で7割が決まる ということです。

「行ってから何とかなる」と思いがちですが、現地での手続きは思う以上に大変。

言葉が通じない国、文化が全く違う国では、日本で当たり前にできることが何倍も時間とお金がかかります。

私はインド帯同の際、ワクチン接種の情報の確認が遅れ、出国数日前に最後のワクチンを打つことに(本当に危なかった。。。)

病院探し、言葉の壁、費用の不安……慣れない海外生活が始まる直前のトラブルは、本当に大きなストレスでした。

逆に、日本にいるうちに書類や健康管理を整えておくだけで、現地での安心感は全然違います。

準備でカバーできることは全部やっておく!

これが駐在帯同で後悔しない最大のポイントです。

【出国前】絶対に漏らせない準備リスト

ここでは、帯同で必須の 4つの準備 をわかりやすく解説します。

ひとつずつチェックして、抜け漏れを防ぎましょう。

パスポートとビザ|更新・必要書類

最優先で確認すべきはパスポートの有効期限とビザの種類です。

- 渡航国によっては、有効期限が「残り6か月以上」ないと入国できない国も多いです。

- パスポートの更新には1〜2週間かかる場合があるので、赴任が決まったらすぐ確認を。

ビザは渡航国・夫の会社によって手配方法が変わりますが、 妻・子ども用の帯同ビザ は別に申請が必要なことも多いです。

【体験談】

私の場合、夫の会社が手続きしてくれると思い込んでいて、申請が遅れました。

結果として渡航ギリギリで大使館に駆け込み、追加料金を払って発行……なんて大失態。

👉 ポイント

- 必要な書類:戸籍謄本、証明写真、婚姻証明書などが求められる国もあります。

- 英文の公的書類が必要な場合、役所での取得や翻訳に時間がかかるので要注意。

退職・税金・保険・年金の手続き

次に重要なのが お金・社会保険・税金の手続き です。

駐在妻になる方の多くが、会社の仕事を辞める、もしくは休職することになります。

休職の場合には上司に相談し会社の指示に従っていればいいですが、退職の場合には自分で対応が必要なことが多いです。

退職時には以下の手続きを忘れずに。

- 退職届・有給消化の確認

- 住民税の支払い方法(役所で普通徴収へ切り替え)

- 国民健康保険や年金の切り替え

- それに伴う扶養手続き(第3号被保険者)

【豆知識】

「失業保険の受給延長手続き」ができるのを知らずに損をしている人も多いです。

配偶者の海外赴任で退職した場合、帰国後に失業保険を受け取るための延長申請が可能です。

👉 注意点

- 必ずハローワークで「受給期間延長申請書」を提出する。

- 退職後30日以上経過してから申請可能。

これだけで、帰国後の再就職活動がぐっと楽になります。

引越し・荷物の整理と家の対応

海外帯同では、 荷物の仕分け と 自宅の対応 が地味に一番大変です。

✔️ 持っていくもの・送るもの・日本に置いておくもの を仕分け

✔️ 家電や家具の保管・売却(レンタルスペースなど)

✔️ 不用品はフリマアプリやリサイクルショップで早めに処分

【ポイント】

- 海外発送で送れないものも多い(食品・調味料・電池類など国によって禁止)

- 船便と航空便で到着に差があるので、最低限の生活用品は手荷物で!

住まいが持ち家の場合は、「賃貸に出す or 空き家管理を依頼する」なども、旦那さんが日本にいるうちに早めに決めるのがおすすめです。

体験談:

片付いてきた、そろそろ終わるな、と思っていたところから丸2日はかかりました。

家を空にする、というのは想像以上に大変です。早めの準備を

健康診断・予防接種・持病対応

最後に見落としがちなのが 健康準備。

- 人間ドック・歯科検診 は必ず渡航前に。

- 予防接種はトラベルクリニックで必須ワクチンを確認。(A型肝炎・狂犬病など国による)

- 持病や常備薬がある場合、英文診断書 を用意して多めに薬を持参。

現地の医療機関では治療が高額になることもありますし、現地で体調の不安があるとメンタルの悪化に直接影響します。

特に

- 胃カメラ

- 大腸カメラ

- 子宮検査

- 乳房検査

- 歯科検診

- 便検査

などは事前に受けてから行くことをお勧めします。

私は親知らずが生えてきていて、「海外に行くのであれば抜いておいた方がいい」と言われ渡航数日前に急遽抜歯しました。

かなりバタバタだったので、早めに検査しておけばよかったなと反省しました。

また、海外に行った後、ストレスで胃が痛くなったり、便の調子が悪くなったり、生理がいつもと違ったりすることもあると思います。

そういったときに、「重い病気だったらどうしよう」と慌てないためにも事前に胃カメラなどの検査をしておくことをお勧めします。

実際に海外に渡航してから大きな病気が見つかり、強制帰国になっている方もいました。

家族のためにも、事前の検査をお勧めします。

また薬についても、生活に慣れるまでは日本の薬を飲んでおくのが安心です。

私は現地の薬局で同じ成分の薬が手に入らず、わざわざ手間と時間をかけて日本からの輸入代行を頼みました。

日本から持っていれば余計な出費を防げます。

【現地生活】「やることがない」「寂しい」を防ぐヒント

駐在妻の悩みで最も多いのが「現地でやることがなくて病む」こと。

私自身、インドで何度も経験しました。

もちろん、一人時間も最初は楽しめていたのですが、どうしても一人の時間が長かったりアクシデントが起こったりすると、少しずつ気分が沈んでいきます。

日本にいるときに働いていた方、友達や家族との時間を大切にしていた方は特に、それまでのルーティンが無くなって心にぽっかりと穴が開いたような気持に。

一人でできることでもいいですが、やることをある程度ルーティン化しておくことがおすすめです。

ここでは、孤立を防ぐためのヒントをリストアップします。

コミュニティ参加とSNS活用

- 日本人会やママ友グループに顔を出す

- SNSで現地の情報を交換できるコミュニティを探す

- オフ会や交流会で人脈を作る

リアルとオンラインを組み合わせて、現地情報を掴むだけでも安心感が段違いです。

趣味や出身地・大学などを通して知り合いができることもありますのでぜひ気軽に参加してみてください。

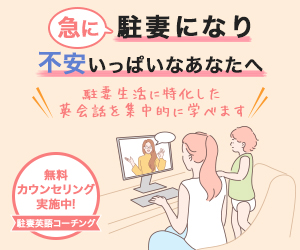

語学は武器!今すぐ始めるべき理由

- 買い物・病院・学校行事など、英語や現地語での最低限の会話力は必須

- 無料アプリ(Duolingoなど)でスキマ時間に学べる

- 語学力があれば、現地採用やパートのチャンスも広がる

言語が分かると、現地で日本人以外のお友達ができることもあります。

逆に全く分からないといざというときに自分や子供の身を守れない可能性が出てきます。

少しでも使えそうなフレーズを覚えて渡航しましょう。

駐妻の方向け、英語の勉強の仕方の無料カウンセリングに参加する↓

在宅ワークでキャリアを止めない(国によってできるところとできないところがある)

※私の住んでいたインドではできなかったですが、在宅ワークをしている方もいるようです。

- クラウドソーシングや日本企業のリモート案件を探す

- 専門スキルがなくてもデータ入力や翻訳で副収入に

- 時差を活かして日本の深夜帯対応などで差別化できる

💡 おすすめ記事

作成中

【私の体験談】インド駐在でやって良かった準備・後悔したこと

私の場合、特に役立ったのは【歯科治療】と【日本食品の確保】です。

- 渡航前に親知らず・虫歯を全部治療して正解!現地歯科は高額+通訳がいない。

- 船便で送れるもの・送れないものをきちんと調べず食品がムダに。

逆に後悔したのは「日本の常備薬をもっと多めに持ってくればよかった」という点。

インドでは同じ成分でも品質が合わないものがあり、結局現地で探し回る羽目に…。

特に胃腸が弱かった私は、もっと胃の薬を持ってきたらよかったなあと。

「現地で何とかなる」と思わず、最低限の医療備品は日本から。

【駐在妻】充実 vs 引きこもりの分かれ道

実際に現地で差がつくのは「自分から動けるかどうか」です。

- リア充駐在妻:習い事、交流会、語学学習を楽しんで現地を満喫

- 引きこもり駐在妻:外に出るのが億劫で、日本人の悪口大会に疲弊

「暇だからSNSで時間を潰す」だけの生活は、あっという間に孤独とストレスを呼び込みます。

たくさん自分から動いていれば、気が合うお友達にも必ず出会えます。

小さくても一歩外に出る勇気が大事です。

【意外と大事】帯同は後から合流も選択肢?

いきなり家族全員で渡航せずに、夫だけ先に行かせる家庭も増えています。

- 子供の学校の区切りを待つ

- 妻側の退職や準備期間を確保する

- 生活基盤を夫が先に整えてから呼ぶ

無理に一斉に渡航してストレスを増やすよりも、柔軟に後から合流を選ぶのも安心策の一つです。

【まとめ】駐在妻として、後悔のない生活を送るために

「駐在妻 勝ち組」と呼ばれる人たちは、準備の段階で既に行動力を発揮しています。

大切なのは帯同であっても「自分の人生を自分でデザインする人」でいること。

小さな一歩の積み重ねで、現地生活は必ず充実します。

駐在への帯同は誰もが経験できることではありません。

せっかくの機会を前向きにとらえて、最高の思い出にしましょう!

よくある質問(FAQ)

Q1. 駐在妻の仕事は現地で見つけられる?

A. 国によって就労ビザが必要です。在宅ワークで日本の案件を取る人が多いです。

Q2. コミュニティってどこで探せばいい?

A. 日本人会、SNS(Facebook,Xなど)、LINEオープンチャットなどで現地グループを検索しましょう。

Q3. 帯同しないで後から行くのは珍しくない?

A. 子供の学年や仕事の都合、会社の指示などで後から合流はよくあります。無理せずベストタイミングを。

次に読みたい記事

- 🔗 [海外駐在妻が現地でできる仕事・キャリアアップ方法(準備中)]

- 🔗 [駐在妻のための語学学習のコツとおすすめアプリ(準備中)]